사)백제예술문화연구소

百濟一日一史

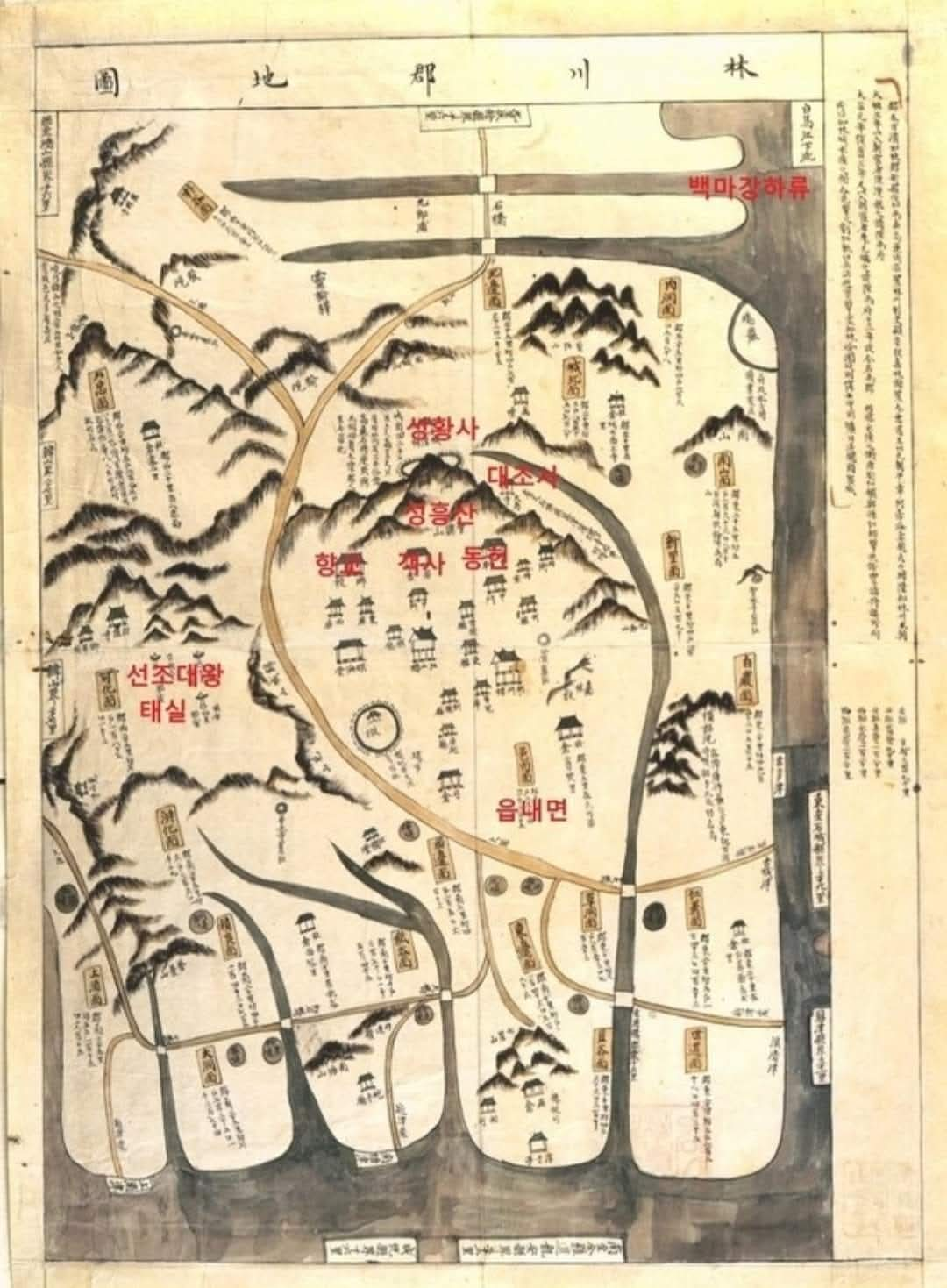

임천면

숲은 산지에 우거져 있다. 차령산맥 말단에 해당하는 충남 부여군의 임천면은 험준한 산세를 이루므로, 나무숲을 이루기에 알맞은 곳이다. 임천은 백제시대에 이미 수륙의 요충지로 알려졌고, 본래 백제의 가림군(加郡)이었는데, 통일신라 시대 757년(경덕왕 16) 경덕왕이 가림(嘉林)으로 고쳐 웅주(熊州)에 예속하였다. 고려시대에는 가림군(嘉林郡)으로 하였다가 후에 가림현(嘉林縣)이 되어 감무가 설치되었다. 995년(성종 14) 임주자사(林州刺史)를 두었다가, 다시 가림현(嘉林縣)이 되었고, 1315년(충숙왕 2) 지임주사(知林州事)로 승격하였다. 1394년(태조 3) 가림부(嘉林府)로 승격되었다. 1401년(태종 1) 환원되었다가 1403년 다시 부(府)로 되었다. 1413년 임천(林川)으로 고쳐서 군(郡)이 되었다. 1895년 홍주부(洪州府) 관내로 하였다. 1896년 충청남도 관내로 하였다. 1914년 부군폐합(府郡廢合) 때 부여, 홍산(鴻山)과 함께 부여군(扶餘郡)에 통합되었다.

행정은 가신리 구교리 군사리 두곡리 만사리 발산리 비정리 옥곡리 점리 칠산리 탑산리 법정리로 나누워 졌다.

임천은 백제 동성왕대 축성한 가림성과 함께 백제고분, 대조사 및 보광사지, 임천향교, 칠산서원, 가림수 등이 있고 백제시대 당나라 군사가 백제를 공격할 때, 가림성(加林城)이 ‘견고하며 실하다’고 판단한 것은 이를 잘 나타내는 말이다.

따라서 땅 이름은 백제 때부터 가림이라 했고, 가림의 글자가 ‘加 → 嘉’로 변했을 뿐이다. 이후 ‘수풀 고을’의 의미를 안은 임주(林州), 수풀을 안 다는 의미로서 지림(知林)이란 땅 이름이 등장했으나, 한 번도 수풀을 뺀 사실이 없다. 이것은 임천이 ‘수풀의 고을’로서 전통을 굳히고 있음을 말해 주는 증거이다. 서거정이 ‘웅진강 한 줄기는 하늘과 함께 맑은데, 마을의 뭇 봉우리는 땅에 연해 그늘졌네’라고 시를 읊었다. 여기에다 무성한 수풀을 상징하는 가림부(嘉林敷)가 군이 동쪽 1리 지점에 있다는 기록으로, 수풀의 고장임을 명백히 입증해주고 있다. 여기에다 숲속을 흐르는 하천의 의미가 추가되어 ‘수풀 우거진 시내’로 변해 갔다. 또 임천의 봉우리에서 보이는 앞의 강 즉 칠산에서 입포거쳐 익산에 웅포로 흐르는 강이 웅진강으르 유추된다.

현재는 면 단위로 강등되었더라도 학구 군과 학교 명칭에서, 과거의 군현시대와 수풀의 요충지로 빛나던 시대상을 지속하고 있다. 학구에서 가림 · 임천 · 임주가 지속되어, 관내의 부락명과 관계없이 고을 전체를 관장하는 이름이 되고 있다. 또한 가림산성은 이곳에 남아 있는데다, 산지에서 원료를 확보할 수 있는 갈포의 생산에서, 산지 환경과 긴밀한 관계가 있음을 말해 주고 있다.

백제의 유적으로 가림성(加林城 성흥산성),, 성흥산성 고분군 ( 扶餘 舊校里 聖興山城 古墳群 ), 대조사 등이 있다.

가림성(加林城)은 백제의 수도였던 웅진성과 사비성을 지키기 위하여 금강 하류 부근에 쌓은 석성(石城)이다. 산 정상에서는 강경읍을 비롯한 금강 하류 일대가 한눈에 내려다 보이며, 백제 동성왕 23년(501)에 위사좌평 백가(苩加)가 쌓았다고 전한다. 『삼국사기』에 의하면, 성을 쌓은 백가는 동성왕이 자신을 이곳으로 보낸 것에 앙심을 품고 동성왕을 살해하고 난을 일으켰으나 무녕왕이 왕위에 올라 난을 평정하고 백가를 죽였다고 전한다. 높은 관리인 위사좌평으로 하여금 성을 지키도록 하였다는 사실은 이 성의 전략적 중요성을 말해주고 있다. 성의 형태는 산꼭대기를 빙둘러 쌓은 테뫼식으로, 돌과 흙을 함께 사용하여 성벽을 쌓았다. 성 안에는 남·서·북문터와 군창터, 우물터 3곳과 돌로 쌓았던 방어시설인 보루가 남아있다. 또한, 백제 부흥운동군의 거점지이기도 한 이곳에는 고려 전기의 장수 유금필이 이곳에 들러 빈민구제를 하였다고 하여 해마다 제사드리는 사당이 있다. 이 성은 백제 때 쌓은 성곽 가운데 연대를 확실히 알 수 있는 유일한 성이고, 옛 지명을 알 수 있는 유적으로 매우 중요하다.

성흥산성 고분군 ( 扶餘 舊校里 聖興山城 古墳群 )은 임천면 소재지에서 聖興山城으로 오르는 등산로를 따라 약 800m 정도 오르면 大烏寺와 성흥산성 등산로가 갈라지는 지점이 나오며, 여기서 성흥산성쪽으로 60m 오르면 우측의 산 동남사면에 고분군이 위치하고 있다. 이 유적은 '94년에 부여문화재연구소에서 발굴조사하였는데, 대부분 이 파괴되거나 훼손된 상태였으며 5기의 석실분이 조사되었다. 출토유물은 거의 없지만 단면 6각형 구조의 전형적인 백제 후기 석실분들로 판단되며, 위치로 보아 성흥산성과 관련한 중심세력의 분묘일 가능성이 있다.

대조사는 임천면 소재지에서 聖興山城으로 약 800m 쯤 올라간 성흥산 남쪽 중턱에 위치하고 있다. 이 절은 최근들어 경내 전면을 새로 단장하 여, 높은 계단을 오르면 중심부에 林川官衙의 東軒建物을 최근에 옮겨 지은 圓通寶殿이 있고 그 전면에는 3충석탑이 있다. 이 원통보전 좌측으로 梵鐘閣과 冥府殿·山神閣이 있고, 뒷편 높은 곳에 石造彌勒菩薩立像 이 서 있는데 그 앞에는 이 석불을 主尊으로 모시는 龍華寶殿이 있다. 『大鳥寺彌勒實記』에 의하면 백제 때의 道僧 謙益이 觀音菩薩이 大鳥로 변해 날아가 嘉林城 위에 와서는 없어진 꿈을 꾸어 石佛을 조성한 것이 지금 대조사 뒤편에 있는 石造彌勒佛이며, 聖王 5년(527)에 시작하여 5년 뒤 대조사를 완성하였다고 되어 있다. 그러나 대조사 石佛 양식 이 고려시대에 많이 나타나는 巨佛의 형식이어서, 彌勒實記에 나오는 고려 元宗(1259∼1274) 때 無量寺 道僧 陳田長老가 佛像을 중수하였다는 해를 石佛의 조성 연대로 보는 것이 타당할 것 같다.< 百濟文化開發硏究院 1989, 『忠南地域의 文化遺蹟

(문화재청 국립부여박물관 부여군지 참고 )

'[부여군정(고향)소식] > 부여군 지리' 카테고리의 다른 글

| [백제 부흥군]<백강전투 이야기> 정찬응 (2) | 2025.07.07 |

|---|---|

| [찾아가는 부여 마을 문화]<세도면/화수리편>정찬응 (2) | 2025.07.02 |

| [찾아가는 부여 마을 문화]<세도면/동사리편>정찬응 (1) | 2025.07.01 |

| [찾아가는 부여 마을 문화]<세도면/사산리편>정찬응 (0) | 2025.06.30 |

| [찾아가는 부여 마을 문화]<세도면/간대리편>정찬응 (1) | 2025.06.29 |